Durch betreten dieser Website akzeptieren Sie, dass Nestlé die Informationen bereitstellt, die Sie angefordert haben. Sind Sie ein Angehöriger der Gesundheitsberufe?

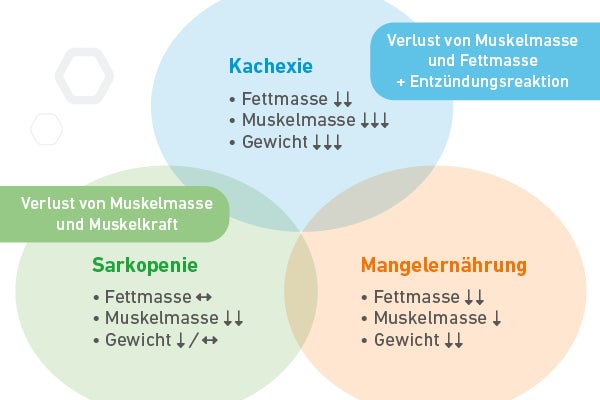

Veränderungen des Körpergewichts und der Körperzusammensetzung stehen oft in Zusammenhang mit physiologischen Alterungsprozessen. Häufiger sind sie aber Folge von Krankheiten und ungünstigen Lebensstilfaktoren. In diesem Zusammenhang werden drei unterschiedliche Begriffe unterschieden: Malnutrition, Sarkopenie und Kachexie. Diese lassen sich in der Regel voneinander abgrenzen, in manchen Fällen gibt es aber Überlappungen.

Während die Malnutrition eine unzureichende Aufnahme von Makro- und Mikronährstoffen beschreibt und eine Gewichtsabnahme mit sich bringt, die vorwiegend zu Lasten der Fettreserven geht, kommt es bei der Sarkopenie zu einem ausgeprägten Verlust an Muskelmasse und Muskelkraft, der vermehrt mit steigendem Lebensalter beobachtet wird.1 Kommt es im Zuge einer chronischen Erkrankung oder eines Krebsleidens zu einem krankheitsbedingten Entzündungsprozess, resultiert häufig eine Kachexie. Sie ist geprägt von Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Abnahme der Skelettmuskelmasse, schränkt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich ein und erhöht die Mortalität.2

Quelle: Modifiziert nach Bauer JM, Wirth R, Volkert D et al. (2008). Malnutrition, Sarkopenie und Kachexie im Alter – Von der Pathophysiologie zur Therapie. Deutsche Medizinische Wochenschrift. 133:305–310

Wann spricht man von einer Kachexie?

Kachexie leitet sich aus dem altgriechischen kakos (schlecht) und hexis (Zustand) her. Es beschreibt somit den klinischen Eindruck eines „schlechten Allgemeinzustandes“ von Patient:innen.

Per Definition ist die Kachexie ein multifaktorielles Syndrom, charakterisiert durch ungewollten Gewichtsverlust, Muskelatrophie, Müdigkeit, Schwäche und einem signifikanten Verlust an Appetit bei gleichzeitigem Vorliegen einer gering- bis mittelgradigen Inflammation. Die Kachexie zeichnet sich durch den Verlust von sowohl Muskel- als auch Fettmasse aus, während das einfache Hungern hauptsächlich den Verlust von Fettmasse verursacht. Im Falle einer Kachexie kann der Verlust an Körpermasse durch Ernährungsmaßnahmen alleine nicht vollständig aufgehoben werden.3

Laut ASCO-Leitlinie aus dem Jahr 2020 wird auch die Tumorkachexie als ein multifaktorielles Syndrom beschrieben, das im Rahmen einer Tumorerkrankung durch Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Verlust der Skelettmuskelmasse charakterisiert ist. Dies hat Müdigkeit, funktionelle Beeinträchtigungen sowie verminderte körperliche Aktivität und eine erhöhte therapieassoziierte Toxizität zur Folge.4 Die Tumorkachexie gilt als häufige Ursache für Mangelernährung bei Krebs. Und besonders bei onkologischen Patient:innen ist das Risiko einer Mangelernährung gegeben. Man spricht von bis zu 70 % der Betroffenen. 5 Nach Schätzungen sterben etwa 20–30 % der Tumorpatient:innen nicht an ihrer Grunderkrankung, sondern an den Folgen einer damit assoziierten Mangelernährung.6

Was ist ein Kachekitscher Zustand?

Verschiedene Faktoren führen zur Entstehung eines kachektischen Zustands. Hervorzuheben ist die krankheitsbedingte Inflammation, gekennzeichnet durch Zytokin- und proinflammatorische Prostaglandin-Freisetzung. Diese Entzündungsmediatoren beeinflussen den Hormon- und Stoffwechselhaushalt, sodass trotz des zunehmenden Verlusts an Fett- und Muskelmasse appetitsteigernde und Hungergefühl-auslösende Wirkungen ausbleiben. Das Interesse für die Nahrungsaufnahme lässt nach.2

Insbesondere bei bösartigen Tumoren ist der Metabolismus katabol. Durch die glykolytische Energiebeschaffung der Tumorzellen wird erhebliche Energie verbraucht. Dies beschleunigt zusätzlich zur verminderten Energieaufnahme die Reduktion der Muskel- und Fettmasse.2

Darüber hinaus begünstigen Zytokine wie TNFα eine Insulinresistenz. Dies hat eine verminderte Energieaufnahme in die Muskulatur zur Folge, womit teilweise die muskuläre Schwäche erklärt werden kann. Zusätzlich fördern sie den Abbau der Muskulatur, Eiweiße werden zersetzt und der Aufbau neuer Eiweiße wird verlangsamt.2

Diese katabole und inflammatorische Stoffwechselsituation wird zusätzlich verschlimmert durch eine Malabsorption, die weiter zu Malnutrition und zu Gewichtsverlust führt. Die Gründe dafür sind vielfältig und können sowohl von der Erkrankung selbst als auch von der Therapie herrühren. Dadurch wird die Lebensqualität stark eingeschränkt, die Toxizität von z.B. Chemotherapien, aber auch von medikamentösen Therapien bei Herz-, Lungen- oder Niereninsuffizienz ist erhöht und führt schlussendlich zu einer erhöhten Gesamtmortalität.2

Was sind die klinischen Merkmale von Kachexie?

Hierbei liegt der Fokus nicht nur auf einem niedrigen BMI unter 20 kg/m². Die Konsensus-Definition, auf die man sich nach einer interdisziplinären Konferenz im Jahre 20086 geeinigt hatte, sieht auch das Leitsymptom eines ungewollten Gewichtsverlusts von > 5% als gleichermaßen bedeutsam an. Zusätzlich müssen mindestens 3 von 5 weiteren Charakteristika erfüllt sein.7

Diese sind:

- verringerte Muskelkraft

- Erschöpfung und Fatigue

- Anorexie, verstanden als Inappetenz und fehlendes Interesse an Nahrungsaufnahme

- ein niedriger Fettfreie-Masse-Index als messbares Korrelat des Verlustes an Muskelmasse

- Laborparameter, die den pathophysiologischen Hintergrund einer persistierenden Inflammation widerspiegeln:

- – erhöhtes CRP oder Interleukin-6

- – eine anderweitig nicht erklärte Anämie, d. h. eine Anämie bei chronischer Erkrankung

- – ein vermindertes Serumalbumin als Ausdruck der Malnutrition

Da das Vollbild einer Kachexie einer therapeutischen Intervention nur noch schwer zugänglich ist, wurden durch eine ESPEN- Arbeitsgruppe Kriterien für das Stadium der Prä-Kachexie definiert:8

- Chronische Grunderkrankung

- Unbeabsichtigter Gewichtsverlust > 5% des gewöhnlichen Körpergewichts während der letzten 6 Monate

- Chronische oder rezidivierende entzündliche Prozesse

- Appetitlosigkeit oder verwandte Symptome

Erfahrungen zeigen, dass eine frühzeitige Diagnostik durch regelmäßiges Screening und eine rechtzeitig eingesetzte professionelle Ernährungstherapie zusammen mit multimodal ausgerichteten

Therapiekonzepten die Lebenserwartung der Betroffenen verbessern können.2

Wie kann medizinische Trinknahrung zur Gewichtszunahme und Verbesserung des Ernährungszustands bei kachektischen Patient:innen beitragen?

Eine wirksame Behandlung der Kachexie umfasst auch ernährungsmedizinische Maßnahmen, einschließlich der Verwendung von medizinischer Trinknahrung. Der Einsatz von Trinknahrung, wie die von resource® ist dabei in vielen Situationen notwendig, um eine adäquate Zufuhr von Energie und Eiweiß zu sichern.

Auch die neusten S-3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) für klinische Ernährung in der Onkologie empfehlen: „Ernährungstherapien sollten sich auf die Normalisierung, die Verbesserung oder die Stabilisierung der Nahrungsaufnahme, des Körpergewichts, der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Stoffwechselsituation konzentrieren.“9 Diese Ziele sind bei kachektischen Patient:innen allerdings schwieriger zu erreichen als bei Patient:innen mit weitgehend normalem Stoffwechsel.9 Ziel ist es, mit Hilfe von Trinknahrung eine adäquate Energie-, Eiweiß-, Mikronährstoff- und Flüssigkeitsaufnahme zu gewährleisten, die schließlich auch die Lebensqualität positiv beeinflusst.

Ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Trinknahrung findet sich in der Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Klinische Ernährung und Stoffwechsel (ESPEN) für onkologische Patient:innen. Hier wird der Einsatz von Trinknahrung mit dem Evidenzgrad A bei Patient:innen unter Radiotherapie des Kopfes, Nackens oder des Magen-Darm-Trakts zusammen mit intensiver Ernährungsberatung empfohlen.10

Quellen

- Bauer JM, Wirth R, Volkert D et al. (2008). Malnutrition, Sarkopenie und Kachexie im Alter – Von der Pathophysiologie zur Therapie. Deutsche Medizinische Wochenschrift. 133:305–310

- Purucker EA. Kachexie. Ernährung & Medizin 2023; 38: 10–15

- Valentini, et al.; Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) DGEM-Terminologie in der Klinischen Ernährung

- Roeland EJ, Bohlke K, Baracos VE et al. Management of Cancer Cachexia: ASCO Guideline. J Clin Oncol 2020; 38: 2438–2453

- Arends J et al. ESPEN expert group recommetndations for actions against cancerrelated malnutrition. Clin Nutr 2017;36(5):1187-96

- Arbeitsgemeinschaft Prävention und Integrative Onkologie (PRIO). Improving nutritional care for cancer patients in Germany. Ernährungs Umschau 2016; 63: 43-47

- Evans WJ, Morley JE, Argiles J et al. (2008). Cachexia: a new definition. Clinical nutrition. 27(6):793–9

- Muscaritoli, M. et al.; Consensus definition of sarcopenia, cachexia and pre-cachexia: Joint document elaborated by Special Interest Groups (SIG) “cachexia-anorexia in chronic wasting diseases” and “nutrition in geriatrics”; Clinical Nutrition, Volume 29, Issue 2, 154 – 159

- Arends J, Bertz H, Bischoff SC, Fietkau R, Hermann HJ, Holm E, Horneber M, Hütterer E, Körber J, Schmid I et al.: Klinische Ernährung in der Onkologie. Aktuel Ernährungsmed 2015, 40: e1–e74.

- Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, Fearon K, Muscaritoli M, Selga G, Von Bokhorst-de van der Schueren MA, von Meyenfeldt M, DGEM, Zürcher G et al.: ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr 2006, 25: 245–259

- Cancer Cachexia in Adult Patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Arends et al. ESMO open 2021;6(3)1-18

- Dingemans A-M et al.; High Protein Oral Nutritional Supplements Enable the Majority of Cancer Patients to Meet Protein Intake Recommendations during Systemic Anti-Cancer Treatment: A Randomised Controlled Parallel-Group Study; Nutrients. 2023; 15(24):5030